-

上集「法律篇」的內容包括:

-

先透過一個小測驗,帶大家思考一下自己的創業題目有哪些特性,有可能比較適合「公司」或是「行號」。

-

跟大家介紹「行號」跟「公司」兩個很大的不同:股東的風險承擔、名稱的保護範圍,以及在選擇「公司」或「行號」的一些其他考量。

-

-

下集「稅務篇」的內容包括:

-

更深入介紹「行號」跟「公司」在「營業稅」、「營所稅」的差別。

-

透過實例讓大家對「行號」跟「公司」在稅務上的差別有更具體的認識。

-

小測驗:了解自己事業的屬性

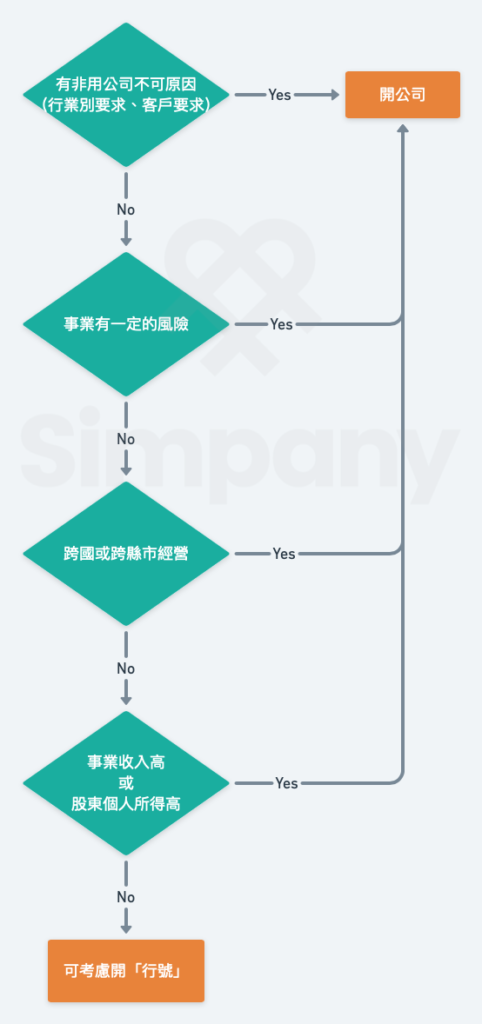

在開始了解「行號」跟「公司」的差別之前,建議創業者可以先花點時間評估一下自己的事業:

- 你要做的事業,會有多大的風險?

- 例如雖然發生的機會不高,從事電商的朋友可能要考慮倉庫失火,庫存燒毀,欠供應商貨款的風險;又或是接案的規模變大、賣的商品出問題,是否有可能面對高額求償的問題?

- 你會希望這些風險都背在你或股東個人的身上,還是會希望設下一道防火牆,在經營出狀況的時候,不至於讓你或其他股東受到很大的影響?(例如:不需要背無限清償的責任)

- 你要做的事業,有多少成長的可能性?這個事業比較偏下列哪一種?

- 只會在單一的縣市裡面小本經營,年收入大約掉在 100 ~ 200 萬或以下,後續不會一路上去

- 客戶跨不同的縣市或國家,有可能隨著客戶越來越多,年收入突破 200 萬或更多?

- 股東的所得狀況股東其他的所得高嗎?股東是屬於沒有什麼其他的收入,就算加上這個事業的收入,可能還是繳不到什麼稅?還是股東原本的所得就很高,若再加上事業的所得,有可能會跳到很高的繳稅級距?

- 你要做的事業後續是否有貸款的需求?是否會去申請政府的標案?

- 是否有聽說要做的事業,只能夠用「公司」,不能用「行號」去經營?(如:包租代管業)

一般來說,如果事業的風險不高、確定事業只會在一個縣市發展、營收成長的可能性不高、股東的其他所得不高,「行號(工作室)」有可能是一個可以考慮的選項;如果事業有一定的風險、可能會跨縣市經營、營收有可能會成長到一定的規模、或是股東的其他所得蠻高的,「公司」有可能是較適合的選項。但當然,每個個案的的情況都有所不同,還是會建議要以實際的狀況去做進一步的評估。

Simpany 小提醒:

「公司」還可以進一步分成「有限公司」、「股份有限公司」及「閉鎖型股份有限公司」,具體的差別我們會在下一集介紹。

適用情境比較:「公司」v.s. 「行號」

|

|

行號

|

公司

|

|---|---|---|

|

適用

|

|

|

風險篇 – 有限責任 v.s. 無限責任

「行號」是一個統稱,像是一般坊間常聽到的「工作室」、「商行」、「企業社」、「工程行」、「水電行」…等,只要組織名稱的結尾不是「有限公司」或是「股份有限公司」,有蠻大的機率是屬於「行號」。

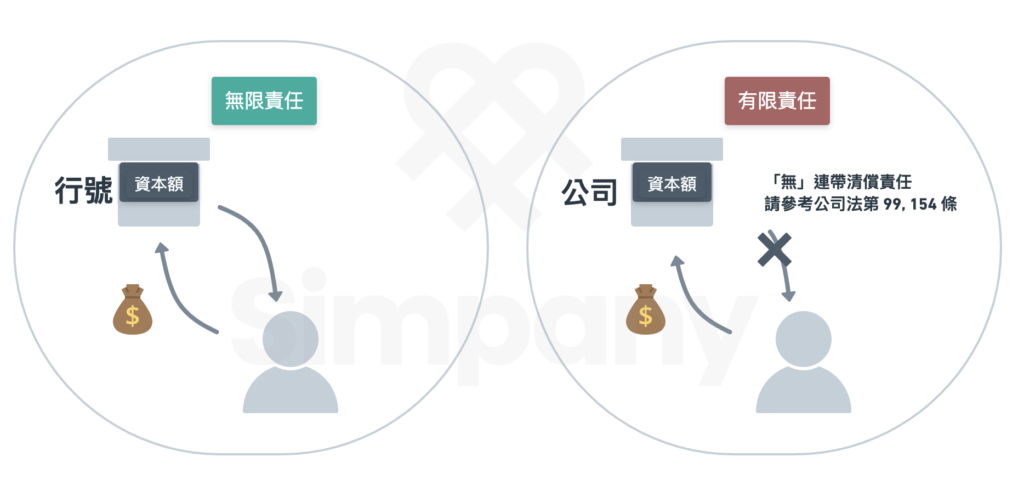

「行號」跟「公司」有一個很大的不同,在於「行號」在法律上面不屬於一個獨立的個體,「行號」比較像是一個行走江湖的名號,主要的法律責任還是由後面的股東負責,例如:若有發生債務,「行號」的股東需要負無限清償責任。

「公司」則不太一樣。不管是「有限公司」或是「股份有限公司」,公司在法律上有一個獨立的地位,跟股東是切開來的(法律上稱之為「法人」)。所以公司可以用「公司的名字」跟人家簽約、擁有「公司自己獨立的財產」;若發生債務,也是用「公司的財產」去做清償。

就好像我們如果投資買台積電的股票,成為台積電的股東,我們並不用擔心台積電如果因故對外負債的時候,債權人跑來叫我們這些小股東出錢賠償。債權人只能叫台積電用「台積電本身的財產」去做清償,主要就是因為「公司」是一個法律上獨立的個體,「公司」有債務不等於「股東」就要去清償。「有限公司」跟「股份有限公司」裡面的「有限」,就是在指這個「股東有限責任」的概念。

如果你成立的是「公司」,股東最重要的一個義務就是「出資義務」。股東如果已經完成出資,後續公司因故產生一些債務,債權人只能就公司的財產去求償。這種制度的設計,在「出資的股東」跟「公司」之間畫下一道防火牆,主要是希望鼓勵創新,希望創業者不會因為創業失敗需要背負無限的風險而卻步。

Simpany 小提醒:

「有限公司」跟「股份有限公司」雖然提供「有限責任」的保護,但身為公司的經營團隊,還是要善盡「善良管理人」的義務喔。如果有發生像是明顯的疏失或惡意的情況,相關的負責人還是需要對受損害的人負連帶清償責任,例如若為了獲利故意使用有害健康的食材製造黑心食品,就不能主張用「有限責任」來撇清責任喔~

名稱保護 – 所在縣市 v.s. 全國

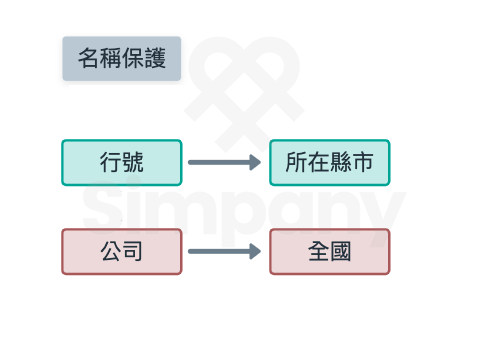

「行號」的名稱保護是在所在的縣市。也就是說,當一個「行號」在所在的縣市政府做完行號登記之後,除非是一些特殊的狀況,該縣市就不能再有一個相同名稱的「行號」。舉例來說:如果台北有一家「朋朋工作室」,則別人不能在台北再註冊一家「朋朋工作室」,但台北以外的縣市,還是可以再成立「朋朋工作室」 。

「公司」跟「行號」不同,「公司」在名稱的保護範圍是「全國」。舉例:如果台北有一家「心心有限公司」,則其他縣市都不能再開一家「心心有限公司」 。

所以如果經營的客群是整個台灣,又不希望別的縣市出現相同的「行號」名稱導致消費者混淆,那「公司」可能會是一個較適合的選項喔!

其他差別 – 標案、貸款、行業要求

「公司」因為相較於「行號」,算是較有規模的組織,加上《公司法》、《營業稅法》、《商業會計法》等,都對公司有較高的要求,所以在遇到像是要「申請貸款」或是「申請標案」,公司通常比較容易可以拿出一些客觀的數據或報表,在「申請貸款」或是「申請標案」上相對有利。

另外,有些營業項目會限定只能以「公司」型態來經營,例如:就業服務業、觀光遊樂業、包租代管業等。詳細「限公司型態經營」的業務,可參考經濟部「限公司組織型態經營或須標明專業名稱一覽表」。

「公司」跟「行號」相同的地方

上面講完「公司」跟「行號」不同的地方,但有一些行政事務,是不管選擇「公司」或「行號」都要處理的,包括:

- 都會有統編

- 都可以開立發票(詳後述)

- 都可以聘請員工

- 如果有聘請員工,都要幫員工加保勞健保

- 如果有支付需要做扣繳的支出,都要留意所得扣繳的相關規定

- 如果有發生需要支付二代健保的支出,需要處理二代健保的扣繳

- 每年一月都要進行各類所得的申報

Simpany 小提醒

若不想要因為錯過該做的稅務申報,可以直接訂閱 Simpany 稅務行事曆!行事曆不只提醒所有稅務相關的申報日期,只要點選任何「Simpany 稅務行事曆」當中的任一事件,也可以看到針對這個事件進一步的說明喔!

小結

創業的時候,到底應該要開「公司」還是「行號」,因為是一個無法「事後改變主意」的決定,所以會建議創業者可以在深思熟慮後做出適合自己的決定。這篇文章主要透過一個小測驗,帶大家思考一下自己事業的狀況及特性,有可能比較適合「公司」或是「行號」。文章中我們跟大家說明「行號」跟「公司」幾個較大的區別:包括:股東的風險承擔、名稱的保護、標案或是貸款的考量;同時,文章中也說明了不管是「公司」或是「行號」都要處理的行政事務。

行號跟公司的決定取決於「事業的規模跟性質」。因為「行號」的股東在公司有發生債務的時候需要負擔無限清償責任,所以一般來說,「行號」比較適合事業的風險不高、確定事業只會在一個縣市發展、營收成長的可能性不高、股東其他所得不高的狀況;相對的,「公司」因為「有限責任」的特性,較適合事業有一定的風險、可能會跨縣市經營、營收有可能會成長到一定的規模、或是股東的其他所得蠻高的狀況。

在下一集:開公司還是開行號?下集:稅務篇,我們會針對「行號」跟「公司」在「營業稅」、「營所稅」的差別,並透過實例讓大家對「行號」跟「公司」在稅務上的差別有更具體的認識。

轉載需知:此文章由 Simpany 簡單開公司 原創,轉載請務必保留原文連結。

Simpany 網站:https://simpany.co

Simpany 部落格:https://blog.simpany.co